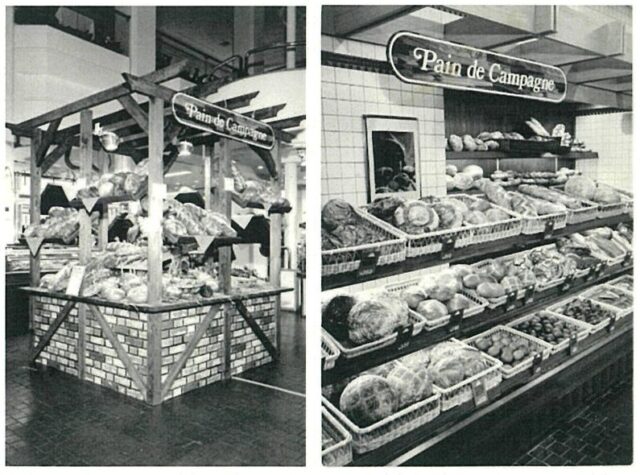

9月17日より広島アンデルセンに、「パン・ド・カンパーニュ」のコーナーができました。ずらりとフランスの田舎パンが並び、ヨーロッパのパン屋さんを思わせる様子。お客様に、商品についての説明が十分できるように、セルフと対面を組み合わせた販売形態をとりました。

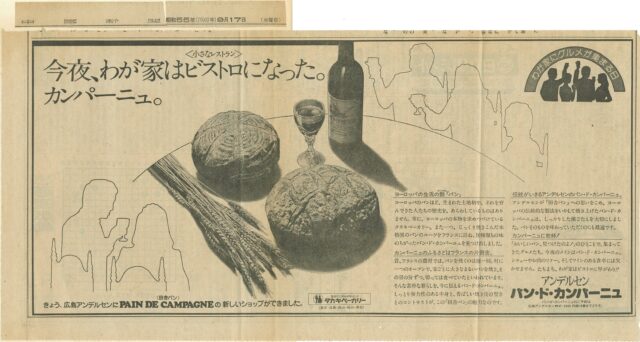

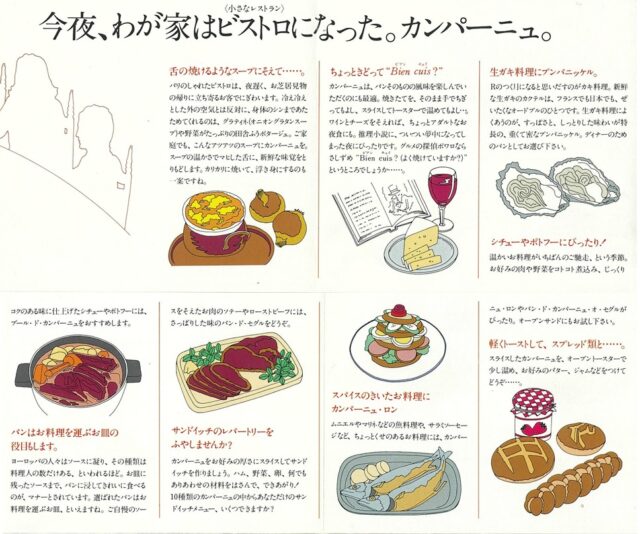

このパン・ド・カンパーニュは、常にヨーロッパの伝統的な味を追求し、食卓に提供しているタカキベーカリーが、フランスの片田舎にパンのルーツを見出し、その古くから培われた製法と素朴な味を習得したうえ、独自の技術を加えて完成させた製品群です。種類は10種と味のバラエティに富み、いずれも高温でじっくりと焼き上げ、堅い焼き皮、弾力性のある中味、大ぶりな形が特徴。広島アンデルセンでは1階に専門コーナーを設けるほか、パーティルーム、カルチャーカレッジで「パン・ド・カンパーニュのあるライフスタイル~特に夕食やパーティ~」「フランスの田舎料理」「ワインを味わうパーティ」などのテーマで講習会を開催しました。

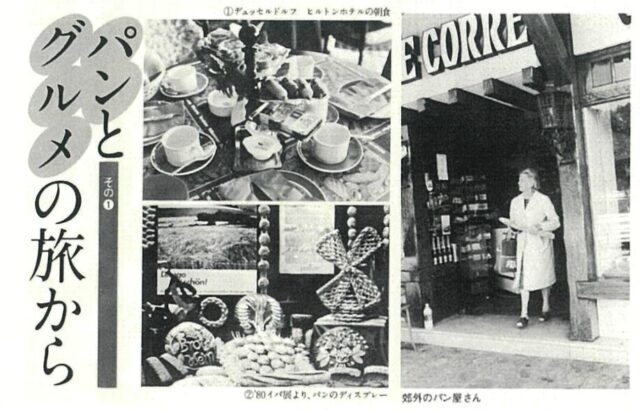

パン・ド・カンパーニュ発売直前の6月、そのバックグラウンドをたずねて私たちは パリから250キロのバス旅行に出発しました。世界でも有数の小麦の国フランス、それも郊外を訪ねた目的は、生活感みなぎる家庭の台所を垣間見て、フランスパンのルーツといわれるパン・ド・カンパーニュの姿とそれから広がるライフスタイルに触れること。休憩がてら降り立った、名も知らぬ町の教会の横手に1軒のブーランジェリー。引き寄せられるように店のドアを開けると、私たちを迎えてくれるかのようなこうばしい香りが満々とたちこめています。

無造作に積み上げられているパン・ド・カンパーニュ。「せっかく遠い日本からいらっしゃったのだから、よければ奥もごらんなさい」という店主の言葉に甘えて、狭い道路から工場へ。使い込まれたミキサーや蒸気オーブンは、さすが伝統と年輪を思わせるたたずまいです。ひとつひとつの生地の状態を確かめながら丹念に焼きあげる。地味な作業を黙々と続けるプロの目には、長い歴史に育まれたパンづくりの英知が宿っているかのようでした。

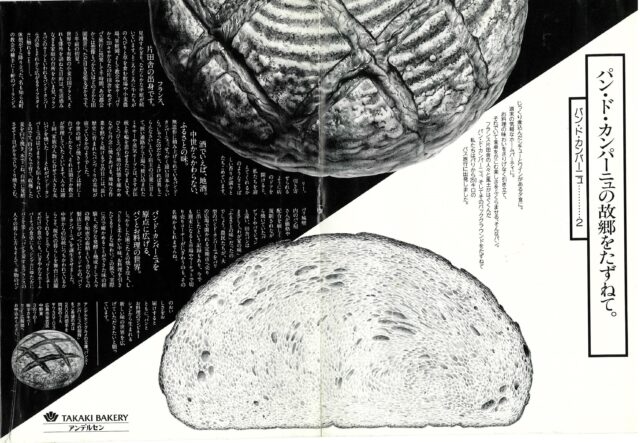

中世の頃、パン焼きオーブンは村に1台ずつしかなく、それは領主か教会が管理していたといいます。人々は週1回、家族の人数に合わせて大きな丸いパンを焼いた――それがパン・ド・カンパーニュのはじまりとも伝えられているのです。自分たちで育て、収穫した小麦を臼で挽き、水でこね、自然発酵させて1日がかりでじっくり焼きこむ。田舎パンはまさしく「わが家の味」「ふるさとの味」だったのでしょう。

しっかりした歯ごたえの焼き皮と、しっとりと柔らかい中味、お料理を引き立てるリーンな味わい。この旅で、実際に舌で確かめることができた味の経験と、充分な発酵と焼成、そして人々の勘と知恵の蓄積という昔ながらの製法に学び、ついにオリジナルの「パン・ド・カンパーニュ」を誕生させました。

中世からの伝統につちかわれているからこそ、現代の暮らしを舞台に活躍してくれることでしょう。ワインとチーズだけの食卓にも、にぎやかなホームパーティの食卓にも、シンプルにゆたかにパンを楽しみ、パンを愛するフランスの人々の暮らし方もそえて。本物のパンのおいしさをお届けするとともに、パンとお料理のコンビネーションから生まれる新しい味の世界を広げていただきたいと願っています。<「四季の味」広告より抜粋>

「きょうは何の日?」

お客様と共に歩んだ、アンデルセングループの様々なできごとを今、振り返り、繋いでいきます。